Требование о заморозке банковских счетов, с которых осуществляются подозрительные и опасные переводы, уже затронуло россиян. Однако реальность оказалась иной – «дропперами» считаются даже те, кто пытается вывести пенсию или отправить деньги детям. О том, как развивается ситуация в борьбе с мошенниками, и какие критерии позволяют назвать счет «подозрительным», разобрались журналисты АБН24.

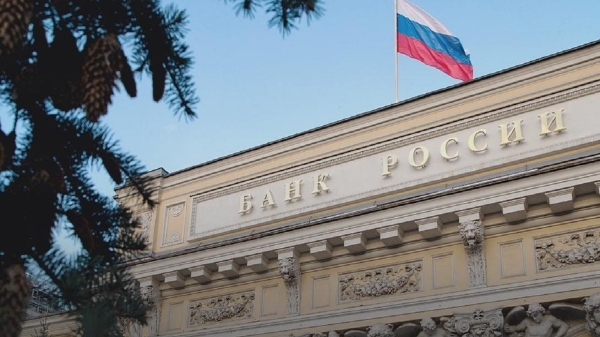

Фото: pxhere

Россияне столкнулись с блокировками денег на картах и счетах. Как выяснили «Известия», изучив жалобы в народном рейтинге «Банки.ру», ситуация отличается повсеместностью. Оказалось, что речь идет не о блокировке средств, а замораживании дистанционного обслуживания. Банки ввели эту практику в соответствии с 115-ФЗ – о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

Столкнувшиеся с такими решениями финансовых учреждений жалуются на блокировки на срок до полугода. В реальности борьба с дропперами вышла на новый уровень – заморозка обслуживания имеет под собой объективные основания борьбы с мошенничеством, однако критерии, по которым счет можно назвать «подозрительным», до сих пор остаются непонятными.

Удар по аферистам, и есть ли преступные схемы

Юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар обратила внимание, что ситуация с мошенничеством достигла той точки, когда кажется – лучше заблокировать операции и счета, а потом разбираться с их законностью. Внимание привлекают частые операции на относительно крупные суммы, большое число переводов на разные счета. Это показывает, по словам эксперта, не просто потребительскую, а «хозяйственную» деятельность.

«Блокировка случается, если в цепочке финансовых операций встретилось уже дискредитированное подозрительными операциями лицо. Маркером также служит активное использование сервисов онлайн-платежей, криптовалютных сервисов», — подчеркнула Боднар.

В свою очередь, генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги Евгения Шеншина отметила, что многомесячные блокировки не просто следствия применения Федерального закона, но и результат несовершенства алгоритмов оценки «сомнительных» операций. Банки при этом действуют формально: дистанционное обслуживание отключается в том случае, если финансовому учреждению перевод кажется нестандартным по объему, источнику или регулярности.

«На практике это означает фактическую заморозку средств и длительную, зачастую унизительную, переписку с банком. ЦБ называет данную меру «временным ограничением онлайн-доступа». Но если гражданин не может распорядиться своими деньгами на карте – заплатить за жилье или купить билет домой – это и есть полноценная блокировка, просто юридически оформленная иначе», — заявила спикер.

Оправдания: как доказать, что ты не дроппер

Помимо запрета на дистанционное обслуживание граждане, оказавшиеся в подобной ситуации, вынуждены общаться со службами поддержки и безопасности банков. При этом клиенты жалуются на затягивание сроков рассмотрения обращений.

Признаки определения дропперов, по мнению Шеншиной, достаточно размыты. На сегодняшний день подозрение могут вызвать крупный перевод с личной карты третьего лица, регулярные транзакции без очевидного назначения, поступления от физических лиц с «плохой» историей, превышение лимита операций по необслуживаемым видам деятельности.

«Как видим, четкости в критериях нет, поэтому в зону риска попадают не только мошенники, но и обычные россияне: получатели «серой» зарплаты, фрилансеры без статуса самозанятого, студенты, которым родители помогают финансами, пенсионеры, получающие помощь от взрослых детей, волонтеры, собирающие средства на личные карты», — отметила генеральный директор инвестиционной платформы The Деньги.

Согласно регламенту, для снятия блокировки достаточно подтвердить законность получения средств. Однако и в данном случае есть казусные моменты: каким-то организациям достаточно устного объяснения, другие требуют выписки, договор, чеки, ИНН плательщика и даже после этого могут не снять ограничения, обратила внимание Шеншина.

«Безусловно, оправдываться перед банком, когда совершаешь абсолютно легальные платежи, неприятно. Во многих ситуациях действительно достаточно пояснений. Что-то можно подтвердить при помощи документов, например, договор купли-продажи. Если же занятость неофициальная – можно раскрыть это в своем заявлении в банк, приложив доказательства сложившихся фактических рабочих отношений», — рассказала Евгения Боднар.

Вопрос о россиянах, которые работают неофициально, по-прежнему остается открытым. Им приходится особенно тяжело, поскольку физическое лицо без регистрации просто не может доказать факт оказания услуги. Гражданам, которые оказываются задействованы в «теневом» секторе и получают зарплату в конверте, в этой ситуации приходится тяжелее всего. «Черный» работодатель вряд ли будет в восторге от того, что подобная информация будет раскрыта во время «оправданий» перед банком.

Реабилитация должна стать проще: нужны ли четкие критерии блокировки

По словам юриста по банкротству физических лиц, со временем появится большая точность в определении причин блокировок, а также критериев оценки того или иного счета. Кроме того, сейчас наблюдается полномасштабная борьба с мошенниками по всем фронтам: от антифрод-систем банков до блокирования звонков с подменных номеров.

«ЦБ следует ввести прозрачные критерии рисков. Сейчас у всех банков свои «черные ящики», и люди не понимают, почему их перевод на 110 тыс. рублей попал под раздачу. Факт перевода крупной суммы от физлица не должен автоматически вызывать подозрение», — заявила Евгения Шеншина.

По ее мнению, значительно упростит жизнь клиентам возможность реабилитации через личный кабинет или приложение. Россияне должны иметь возможность объяснить операцию через форму онлайн-обращения, без визита в офис или «ходатайств» по телефону.

Евгения Боднар подчеркнула, что законодательные органы обсуждают целый ряд мер, которые еще можно предпринять в этом поле. Поэтому есть надежда, что лазеек для преступников станет меньше, а граждане смогут спокойно пользоваться банковскими сервисами.